ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。 18代インド首相 前グジャラート州首相

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。

2022年 07月 02日

習近平プーチン電話会談が暗示する習近平の恐るべきシナリオ

6月15日、習近平とプーチンの電話会談があった。その会談内容をじっくり読み解くと、習近平のしたたかな、恐るべきシナリオと今後の世界情勢の動向が浮かび上がってくる。なぜ6月15日だったのかも、多くを語っていて興味深い。

◆会談内容に関する中国の公式発表

6月15日夜7時、中国外交部は<習近平がロシア大統領プーチンと電話会談>という見出しで、会談内容を発表した。2月25日、ロシアがウクライナに進行した翌日に習近平からプーチンに電話して以来の会談だ。公式発表は十分に編集した後の内容ではあろうが、それでも滅多にない発信であり、かつ今後の世界情勢の方向性を暗示するものとなる可能性が大きいので、発表された会談内容を、そのまま全文ご紹介する。

―――

2022年6月15日午後、国家主席習近平はロシア大統領プーチンと電話会談をした。

習近平は以下のように言った:今年になって以来、世界的な混乱と変革に直面する中、中露関係は良好な発展の勢いを維持している。両国間の経済貿易協力は着実に進んでおり、黒河-ブラゴヴェシチェンスク高速道路橋が開通し、両国間の往来の新しい道を切り拓くことができた。中国側はロシア側と協力して、二国間の実務的な協力の安定した長期的発展を促進したいと思っている。中国はロシアとともに、主権や安全保障などの核心的な利益と主要な懸念に関する問題について互いに支援し続け、両国間の戦略的協力を密接化し、国連、BRICS、上海協力機構など重要な国際的および地域的組織との意思疎通と協力を強化し、新興市場国と発展途上国との団結と協力を促進して、国際秩序とグローバルガバナンスの、より公正で合理的な方向へ発展を推し進めていきたい。

プーチンは以下のように言った:習近平主席の強力なリーダーシップの下、中国は目覚ましい発展を遂げ、ロシア側は心からのお祝いを表明する。今年になって以来、ロシアと中国の実務協力は着実に発展してきた。ロシア側は、中国側が提案した世界の安全保障イニシアチブを支持し、いかなる勢力が、いわゆる新疆、香港、台湾などの問題を口実に、中国の内政に干渉して来ようとも、それに反対する。ロシア側は中国側との多国間協力を強化し、世界の多極化を促進し、より公正で合理的な国際秩序を確立するために建設的な努力をしたいと願っている。

両国首脳はウクライナ問題に関して意見を交換した。

習近平は強調した:中国は常にウクライナ問題の歴史的経緯と理非曲直(りひきょくちょく。道理に合っていることと合っていないこと)からスタートし、独立して自主的な判断を下し、積極的に世界平和を促進し、グローバル経済の秩序と安定を促進する。すべての関係者は、責任ある方法でウクライナ危機の適切な解決を推進しなければならない。中国はそのため、引き続きそのあるべき役割を果たしていきたいと思っている。(外交部からの引用はここまで)

◆対談から読み解く「習近平の恐るべきシナリオ」_その1

習近平の最初の発言にある「黒河-ブラゴヴェシチェンスク高速道路橋」とは、拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第二章の「p.53~p.59」で詳述したプロジェクトで、これは正に日本のLNG(液化天然ガス)の開発拠点である「サハリン」あるいは「サハリン2」と中露間の最大のパイプラインである「シベリアの力」を「つなぐ」役割を果たす、「習近平の恐るべきシナリオ」の中の一つだ。

このプロジェクトの成功を、プーチンとのわずかな電話会談の冒頭に持ってくるということが、どれだけインパクトがあり、日本にとっても衝撃的であるか、その行間に滲(にじ)んでいるものを読み解けなくてはならない。

岸田首相は5月23日、24日とバイデン大統領を迎えて高らかにIPEFと日米豪印「クワッド」を謳いあげたが、実は中身はほぼ空っぽで、「対露包囲網」にも「対中包囲網」にもなっていないのは、この「サハリンLNG開発拠点」があるからだ。

「ロシアへの徹底した制裁を!」と叫んでいる足元では「日本国の国益のために、絶対にサハリンLNG開発基地だけは撤退しない」と主張しているのだから、すでに自己矛盾を来たしている。

徹底するなら撤退すべきだし、撤退しないのなら「対露制裁の徹底」などと叫ばなければいいのである。

これが許されるのなら、ハンガリーのみならず、ドイツだってフランスだって「自国の利益のために、ここだけは譲れません」と「本音」を言っていいわけだし、EU諸国も無理してアメリカからの圧力に同調しなくても済むわけだ。

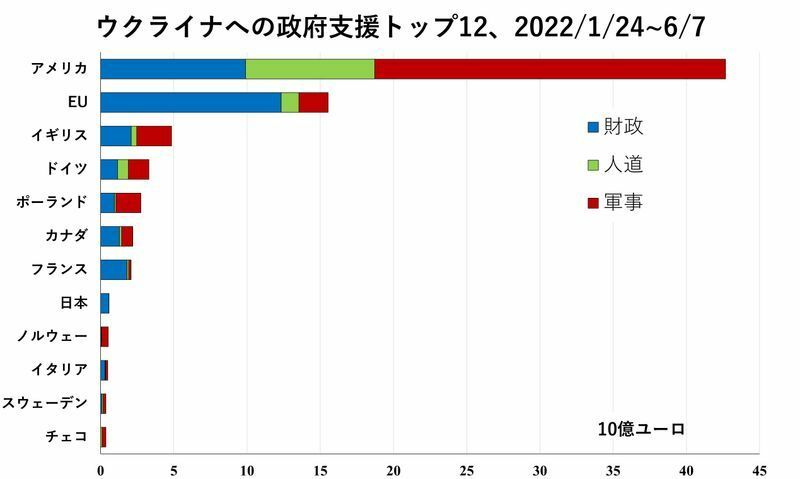

欧州がどれだけ無理をしているか、ドイツのキール研究所が発表したデータには衝撃を受ける。図1に示すのは同研究所が発表した「世界主要国のウクライナへの支援」のデータである。これは2022年1月24日から6月7日までの間に、各国政府がウクライナに約束した軍事的、財政的、人道的援助をリストアップし、定量化したものである。

図1:2022/1/24~6/7

EUとEUメンバー国が重なっているように見えるが、このグラフで「EU」と書いてあるのは「欧州委員会と欧州評議会の合計」で、EU各国とは別々に計上されている。

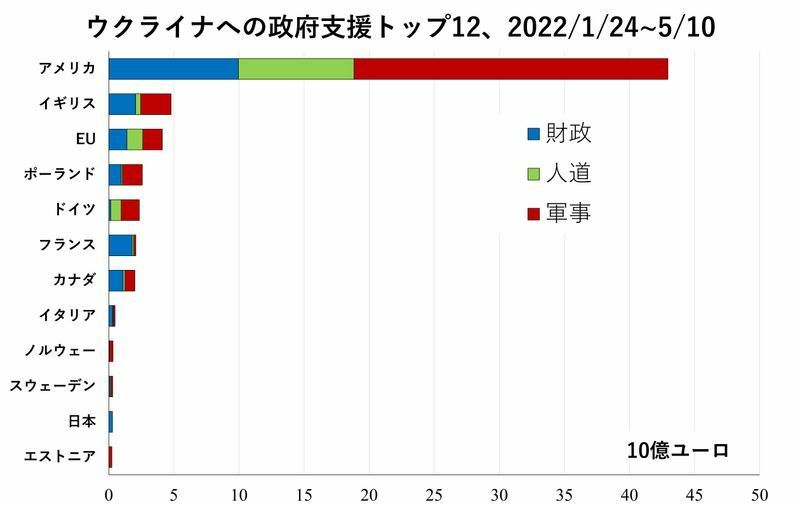

実はこのデータは6月16日に更新されたもので、すでにこのウェブサイトからは消えているが、その前のデータ、すなわち「5月10日までのデータ」では、図2のようになっている。

図2:2022/1/24~5/10

アメリカの数値が全世界の合計よりも大きく、図2では圧倒的に群を抜いているのがわかる。図1ではEUが増加しているが、青色の財政の部分が増加しているだけで、赤色の軍事の部分は、あまり変わっていない。アメリカの次に頑張っているのはイギリスで、イギリスはEUを離脱した分だけ頑張らないと、という力みがある。

他の欧州諸国は、アメリカから受ける同調圧力に渋々対応しているのが数値化されたようなもので、日本がサハリンLNG開発基地から撤退しないのなら、欧州諸国もそうしたいと思っていることをうかがわせるようなデータだ。

このような中、明らかに中国はいかなる支援もしていないのに、ウクライナが中国を評価するのはなぜだろうか?

◆対談から読み解く「習近平の恐るべきシナリオ」_その2

電話会談の中の最後に書いてある習近平の言葉にご注目していただきたい。これは今後の世界の方向性を示唆している。そこに「中国はそのため、引き続きそのあるべき役割を果たしていきたいと思っている」という言葉があるが、この「役割」とは何なのかを考えてみよう。

5月29日のコラム<ゼレンスキー大統領「中国の姿勢に満足」とダボス会議で>に書いたように、ゼレンスキー大統領は5月25日、ウクライナ戦争における中国の政策に満足していると、ダボス会議で述べた。そのコラムの後半にある「◆ゼレンスキー発言の狙いと今後の可能性」のパラグラフで書いたように、ゼレンスキーが習近平に期待しているのは「停戦の仲介」だろう。

停戦交渉をしてくれと最初にプーチンに言ったのは習近平だ。

本稿の冒頭に書いたように、2月24日にプーチンがウクライナへ軍事侵攻を始めたその翌日の25日に習近平はプーチンに電話し、「話し合いによって解決すべきだ」と明言した。プーチンも「話し合いによって解決する」と回答し、3日後の28日から停戦交渉が始まった。

したがって最終的に停戦に向かう時に、プーチンに進言する力を持っている数少ない国家のリーダーである習近平に、ゼレンスキーは何らかの形で協力を頼むつもりではないかと思うのである。習近平はこれらの大役を、水面下でゼレンスキーから頼まれているものと考えられる。

この「役割」を果たすことができれば、「停戦後」の中国の力が大きくなる。

これが「習近平の恐るべきシナリオ」の一つなのだ。

◆習近平への依頼が推測される周辺事情

周辺事情として考えられるのは、まず、ローマ法王が先月ウクライナ戦争に関して発した言葉が、6月14日にイタリアの新聞紙で発表されたことが挙げられる。そこにはローマ法王(フランシス)がロシアの侵略を鋭く批判する一方で、「善人と悪人」は存在せず、「ロシアはある意味でNATOの東方拡大によって(ウクライナへの軍事行動を)引き起こした」と主張したと書いてある。そのとき法王は、「私がこのように言うと、必ず誰かが『おまえはプーチンを擁護するのか』と責めるでしょう」と言って、そういった単純なレッテル貼りをすることは良くないとしている。もっと複雑な状況が横たわっているので、そのようなことをしたら問題解決にはならないと言ったのだ。

ちなみに、わが国でも類似のことが起きており、たとえば6月13日の<勇ましさに潜む「自立」と「反米」 安倍元首相の危うい立ち位置>にあるように、安倍元首相の言動がどうであるかは別として、少なくともすぐさま「極めてロシア寄りだ」とか「親プーチンだ」とレッテルを貼っているのは適切ではないだろう。せっかく読み応えのある上手い文章なので、惜しい。

こういった現象が世界中で起きているが、その同調圧力の災禍にクギを刺す動きも、最近では頻繁に見られるようになった。

5月31日のコラム<スイス平和エネルギー研究所が暴露した「ウクライナ戦争の裏側」の衝撃 世界は真実の半分しか見ていない>に書いたガンザー所長の主張も説得力があり、ましてやローマ法王の言葉となると、さすがに圧巻で、誰も逆らえないのではないだろうか。

一方、6月10日、ワシントンポストがウクライナの現状をかなり悲観的に報道している。それによれば、「ウクライナの、初期のころの予期せぬ勝利に伴う陶酔感は薄れつつある」とのことだ。

それを裏付けるかのように、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問が14日、ドイツとフランスを批判しながら、必要な武器のリストを発表した。そのリストに関してはNEWSWEEKも報道しており、ポドリャクもツイートで示している。

但し、6月16日のアメリカ国防総省の発表によれば、ウクライナが期待した1000基の155mm榴弾砲に対して、18基しか送れないとのこと。しかも、どうやら8月になりそうだ。

世界全体として、やや「ゼレンスキーが要求しすぎではないのか」とか「このままでは戦争が終わらないのではないのか」あるいは「早く終わらせてほしい」といったニュアンスが漂っているようにも思える。

ロシアでは今般の習近平・プーチン電話会談を、クレムリンの公式発表前にタス通信が<習近平はプーチンに、ウクライナの危機を解決するのを手伝う準備ができていると語った>という見出しで報道しているところを見ると、要は、「そろそろ戦争を終わらせる時が来たのではないか」という暗黙の思惑が見え隠れするのである。

◆なぜこの時期に電話会談をしたのか?

興味深いのは、なぜこの時期に電話したのかだが、電話した日が「6月15日」であることを考えると、このことからも様々な要因が推測される。

つまり、習近平の誕生日は「1953年6月15日」だ。

この日に電話したということは、明らかにプーチンから習近平に電話したことが推測され、冒頭の中国外交部発表のプーチンの発言の部分に「ロシア側は心からのお祝いを表明する」という言葉があることが、何やら「誕生日おめでとう!」と言った言葉に置き換えられているようで、普通は「お祝い」とは言わないだろうと考える流れに「祝」の字があることが、一種の裏付けかと感ぜられる。

となると、プーチンの方が習近平に低姿勢に出ており、同時期にNATOの国防大臣たちが集まってウクライナへの武器支援に関して話し合うことに対抗して、プーチンがこの時期を選んで、習近平の誕生日にかこつけて、電話したものと考えるのが妥当だろう。

分析は尽きなく、さらに深めたいが、長くなりすぎたので又の機会にしたいと思う。

台湾問題を生んだのは誰だ? 次に餌食になるのは日本

シンガポールで開催されたアジア安全保障会議では台湾問題が大きなテーマの一つだった。台湾問題を生んだのはアメリカで、中国経済を強大化させたのは日本だ。その責任は戦争以外の手段で取らなければならない。

◆中国国防部長の台湾問題に関する強気な発言

6月10日~12日、シンガポールのシャングリラホテルでアジア安全保障会議(シャングリラ対話)が開催された。12日には台湾問題に関して集中砲火を浴びた中国の魏鳳和国防部長が強気な発言をした。中国政府の発表によれば魏鳳和は概ね以下のように述べている。

――台湾は中国の台湾であり、台湾問題は中国の内政問題で、祖国統一は絶対に達成されるべきだ。「台独(台湾独立)」を行なおうとする分裂主義には悲惨な末路が待っており、外部勢力による干渉は必ず失敗する。和平統一こそは中国人民が最も願っていることで、そのためなら、われわれは最大の努力を尽くす。しかし、もし台湾を分裂させようという魂胆を持つ者が現れたら、戦いを交えることも惜しまなければ、いかなる犠牲をも惜しまない。何人(なんぴと)たりとも、中国軍隊の決意と意志と強大な能力を見損なってはならない。(引用ここまで)

つまり、「中国は平和統一を最大の願望としているが、他国が干渉してきて台独を煽るなら、その時には容赦はしない」ということだ。

◆台湾は「中国の台湾」であり「内政問題だ」の正当性を与えたのはアメリカ

台湾は「中国の台湾」であり、「中国の内政問題だ」というのは、中国政府の常套句だが、この言葉の「正当性」を与えたのはアメリカだ。

1960年代末から70年代初期にかけて、当時のニクソン大統領が「大統領の再選」を狙って、1971年4月16日に「米中国交正常化長期目標」を発表して訪中意向を表明し、当時のキッシンジャー国務長官に「忍者外交」(1971年7月9日)をさせた。これは世界に衝撃を与え、その勢いで国連は1971年10月25日、「中華人民共和国」を「中国を代表する唯一の国家」と認めて、国連加盟させたのである。

第二次世界大戦中からアメリカに協力し、ルーズベルト大統領とカイロ密談などを行なってきた蒋介石率いる「中華民国」は、かくして国連から脱退するところに追い込まれたのだ。

米ソ対立で不利になり、かつ「トンキン湾事件」という口実を捏造して開戦し泥沼化したベトナム戦争からも抜け出したかったアメリカは、「中国共産党が支配する中華人民共和国に近づく」ことによって活路を見い出し、大統領再選を狙ったのである。

1972年2月21日、ニクソン大統領が訪中して(キッシンジャー同伴)、「一つの中国」を受け入れ、「中華民国」と断交し、米中国交正常化の共同声明を発表した。

日本をはじめ、世界の多くの国が競うようにしてアメリカに続き「中華民国」と断交してつぎつぎと「中華人民共和国」との国交を正常化させていった。

こうして形成されたのが、こんにちの、いわゆる「国際秩序」だ。

たかだか一国の大統領再選のために、「中華民国」(台湾)を見捨て、「中華人民共和国」を承認した。戦勝国「中華民国」をメンバー国の一つとして設立された国連から、その「中華民国」を打倒して誕生した「中華人民共和国」が「戦勝国」として国連の安保理常任理事国の席に座っている。

こんなデタラメなことを実現させたのがアメリカなのである。

日本人は、まず、このことから目をそむけてはならない。

◆中国を強大化させたのは日本

そのころの中国は極貧国の中の一つに過ぎないほど貧乏だった。

それを今日のような経済大国に成長させたのは、わが国「日本」だ!

1989年6月4日の天安門事件で、鄧小平は中国人民解放軍に命令して、民主を叫ぶ丸腰の若者に発砲し、武力で民主化運動を鎮圧した。その結果、西側諸国が中国を経済封鎖したにもかかわらず、「中国を孤立させてはならない」として封鎖解除に最初に踏み切ったのが、われらが「日本」なのである。

ベルリンの壁が崩壊し、民主の嵐が世界中に吹き荒れていたとき、アメリカはソ連を無血崩壊させることには細心の注意を払いながら成功しているが、同じ共産党が支配する国家である中国を崩壊させないどころか、日本とともに「中国を豊かにさせていくこと」に貢献している。日本とは同罪で、共犯者と言ってもいいだろう。

ソ連崩壊は「ソ連が経済的に貧困だったから」という要素があるが、中国もあの頃は同じように「貧困だった」ので、言論弾圧をする共産主義国家「中国」をも、同様に崩壊させることが可能だったはずだ。あのときこそが唯一のチャンスだった。

そのチャンスを逃したのは、日本が「中国を孤立させてはならない」という感情論で、「鄧小平が偉い」という「鄧小平神話」を信じていたからである。

その「鄧小平神話」こそが「最大の元凶」であることは、拙著『習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐』で描き尽くした。日本人は今もまだ、この事実の重大性に気が付いていない。最も罪深いのは、「鄧小平神話の災禍」を全くわかってない政治家が、日本の政治を今も動かしていることだ。日本の対中政策は、まずここから考え直さなければならない。

アメリカがなぜ「ソ連は危険」で「中国は危険でない」と区別して、ソ連は崩壊させ、中国を崩壊させようとは思わなかったのかは明らかで、その当時の「中国の軍事力は弱い」と判断したからである。

ソ連を崩壊させたのは「ソ連の軍事力は強い」と警戒したからだ。

中国共産党とは何かを全く理解していない無知蒙昧さが招いた結果だ。

日本とアメリカ両国のこの決定的な判断ミスにより、中国経済は強大化し、その結果、「軍事力も強大化した」。

だからこそ、いまアメリカは、何としても中国を潰さなければならないと、必死なのである。

◆経済では勝てないので、中国に軍事行動をさせて中国を潰すアメリカの長期戦略

今般のウクライナ戦争でも、だんだんと世界の多くの人が「ウクライナ戦争を起こさせたのはアメリカだ」と認識するようになったが、その認識をしっかり持たないと、次にやられるのは日本であることに対して、正しい警戒心を持ち得ない。

拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』でも書き、また5月31日のコラム<スイス平和エネルギー研究所が暴露した「ウクライナ戦争の裏側」の衝撃 世界は真実の半分しか見ていない>でも考察したように、ウクライナ戦争はバイデンが2009年から周到に練り上げてきた「利己的欲望」に基づいて起こしたもので、ウクライナをNATO加盟へと扇動した結果が招いたものである。

この因果関係を見極めないと、次に餌食になるのが「日本国民」になる論理が見えてこない。

中国は台湾の平和統一を狙っている。

なぜなら中国は中国共産党による一党支配体制の維持を最優先課題としているので、もし武力攻撃によって台湾を統一したら、台湾国民は当然中国を忌み嫌い反中反共が激しくなっていく。そのような国民が中国の中に組み込まれたら、中国共産党の一党支配体制の維持は困難になり、崩壊する危険性が大きくなるからだ。

台湾周辺での軍事演習による威嚇は、民進党になってから激しくなったもので、「独立を叫んだら、どういうことになるか分かってるな」という脅しである。アメリカ政府の高官が台湾を訪問した時なども、この威嚇演習が激しくなる。

威嚇をしているだけで、中国は台湾商人を経済的にからめとって「平和統一」するのを最大の実現目標としている。

しかし、平和統一されては困る国がある。

それこそが、アメリカだ。

なぜなら、平和統一などされてしまったら、中国は台湾の半導体産業TSMCをも自分のものとして、ますます経済発展を遂げて、軽くアメリカのGDPを抜いてしまうだろうからだ。

ならば、中国経済の成長を阻害するにはどうすればいいのか?

それは中国に台湾を武力攻撃させること以外にない。

この「台湾武力攻撃」さえ中国がやってくれれば、アメリカは今ロシアを制裁しているのと同じように全世界に呼び掛けて中国を制裁し、中国を潰すことができると考えている。

だから、何とか台湾に独立を叫ばせ、「中国を最も怒らせる方向」に「じわじわ」と動いている。

◆戦争を仕掛けて自国を有利にするアメリカに意思表明できる勇気を!

もっとも、中国を最大貿易国としている国の数は、世界190ヵ国中128ヵ国なので、経済制裁をすると、世界のほとんどの国の経済が成り立たなくなってしまうので、それは断行しにくい。

その代わりに、ロシアのウクライナ侵略同様、NATOをはじめとした同盟国が軍事的に台湾に協力し、台湾に武器を提供したり軍事費の支援をしたりすることによって、中国を苦戦に追い込むという方法をとるだろう。そのためにバイデンは、日本にも韓国にもNATO加盟させる方向で動こうとしている。

それでいて、米軍兵士自身は参戦しないという計算だ。ウクライナと同じように、相手が中国であるなら、攻撃してくる国が「核兵器」を持っているからという口実を設けることができる。

実際に「人間の盾」となって戦うのは「台湾人」であり、尖閣問題をも抱えている「日本国民」だ。

日本はアメリカに対して「戦争という手段によってアメリカに有利な状況へ持っていくようなことをするな」と堂々と言えなければならない。その勇気を持たなければならない。

まさか日本の政治家が,それを見抜く力を持っていないとは思わない。

分かっていても、アメリカに追随しているように振る舞う政治家が多いのかもしれない。その意味では実は「日本はアメリカに依存しない自立した軍事力を持つべきだ」という点で、筆者と安倍元首相との視点は、案外一致しているところがあるようにも思う(このことに関しては別途考察するつもりだ)。

いずれにせよ、アメリカには「中華人民共和国を、中国を代表する唯一の国として国連に加盟させ、国連安保理常任理事国にした責任」を、戦争という手段ではなく、「外交的政治手段で果たせ」と、堂々と言える日本でなければならない。それがせめてもの、中国の経済繁栄に貢献した日本の罪を償う方法ではないだろうか。戦争以外の方法で解決させる責任が、日本にはある。

筆者が「戦争を起こす者」に拘(こだわ)るのは、日中戦争と国共内戦と朝鮮戦争という3つの戦争を中国で体験したからだ。国共内戦では7歳の時に餓死体の上で野宿させられて恐怖のあまり記憶喪失になり、中国共産党軍の流れ弾を受けて身障者にもなった。中国では「侵略戦争を起こした日本人」としていじめ抜かれ、自殺を試みたこともある。だから戦争を憎む。ひたすら戦争の原因を追究しようと老体に鞭打っている。

日中戦争が始まった時はまだ生まれてさえいなかったのだから何も出来なかったが、しかし「次の戦争が起きようとしている今」、私はまだ何とか生き残っている。生きているからには戦争を防ぐために微力でも警鐘を鳴らさなければならないと、自らに言い聞かせている。日本の一国民として日本を戦争から守りたいのだ。そのための考察であることを、どうかご理解いただきたい。

なお、中国の長春で経験した国共内戦に関しては7月初旬に復刊される『もうひとつのジェノサイド 長春の惨劇「チャーズ」』で詳述した。これまで出版してきた「チャーズ」関係の本が全て絶版になってしまったので、新たな視点で復刻版を出版する次第だ。

ウクライナ戦争で乱舞する中央アジア米中露「三国演義」

王毅外相は6月8日の中央アジア外相会談で中国・キルギス・ウズベキスタン鉄道着工を約束した。その陰にはプーチンの承認があった。アメリカが2015年に設立した中央アジアとの「C5+1」が再び活動し始めたからだ。

ロシア打倒のために暗躍するアメリカの介入を阻止するためなら、ロシアの「縄張り」への中国の投資をプーチンは受け入れた。すべてはウクライナ戦争が巻き起こしたものだ。

◆25年間凍結されていた鉄道建設が動き出した

6月8日、中国の王毅外相はカザフスタンの首都ヌルスルタンで開催された「中国+中央アジア5カ国」外相の第3回会合に出席した。カザフスタンのトレウベルディ副首相兼外相が議長を務め、トルクメニスタンのメレドフ副首相兼外相、キルギスのクルバエフ外相、タジキスタンのイブロヒム交通運輸大臣、ウズベキスタンのノロフ外相が出席した。

中央アジア5ヵ国は1991年12月25日のソ連崩壊によって独立した国々だが、中国はソ連崩壊を待ち構えたようにして1週間ほどで5ヵ国を駆け巡り国交を樹立している。というのも中央アジアに眠る石油などの地下資源を、新疆ウイグル自治区を拠点として全中国に頂くための「宝物」のような地域だからだ。

1996年4月26日にロシア連邦とともに「国境地区における軍事分野の信頼強化に関する協定」(上海協定)の調印を目的に上海で集まった上海ファイブ(中国・ロシア・カザフスタン・キルギス・タジキスタンの5ヵ国首脳会議)を皮切りに、今では上海協力機構(正式メンバー国:中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、インド、パキスタン)として経済、安全など多岐にわたった協力体制が出来上がっている。

それに対して2020年7月に中国単独で(=ロシア抜きに)中央アジア5ヵ国と「外相会談」という枠組みを創り上げているのだから、ここでロシアがどう位置付けられるのかに誰でも関心が行くだろう。そのことは後述するとして、ともかく「中国+中央アジア5ヵ国」外相会談では経済を中心に多くの問題が話し合われた。

その中で最も注目されるのが「中国・キルギス・ウズベキスタン」を貫く鉄道の建設プロジェクトである。

なにしろ、この計画は25年間もの長きにわたって「頓挫」したままになっていて、中国が投資するのかロシアが投資するのか、それによってはウズベキスタンへの橋渡しは南北どちら側に偏った路線になるのか、はたまたキルギスの中心に陣取っている「山」をどのように開拓するのか、そして線路の幅はロシア型にするのか中国型にするのかなど、さまざまな問題が複雑に絡み合って横たわっていたからだ。

習近平政権になってから「一帯一路」構想により中国と欧州をつなぐ「中欧班列(中欧定期列車)」という大動脈のような鉄道路線を建設してきた。それを以下に示す。

中欧鉄路路線計画図

北回りはシベリア鉄道に沿った「シベリア大陸橋」がありロシアを横断している。真ん中にはカザフスタンを横切って欧州に至る鉄道路線があって、両方とも、すでに開通している。南の方の路線の破線部分は、まだ途中までしかできていない。いずれにしても壮大な鉄道路線図がほぼ出来上がっている。

図では、中央アジアに相当する5ヵ国だけ日本語を書き入れ、紫で囲んだ部分を右下に拡大して貼り付けた。「中欧班列」では、キリギスの部分はほぼ空白になっている。

そこを紫の枠で切り取って拡大した図のように、キリギス国内で流通ができるように来年から着工するというのが、今般の「中国+中央アジア5ヵ国」外相会談で決められたのである。

突然ここに来て「着工」という約束が成された裏には、実はウクライナ戦争があることを見逃してはならない。

◆キルギス大統領はプーチンの許可を得た

というのも、この鉄道路線計画がようやく動き始めたきっかけは、5月16日にモスクワで開催された集団安全保障条約機構(CSTO =Collective Security Treaty Organization)首脳会合で、キルギスのザパロフ大統領がプーチン大統領を説得したからだという。

CSTOは1992年5月に旧ソ連構成国6ヵ国によって設立した軍事同盟で、現在では「ロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン」の6ヵ国が加盟している。今年5月16日には設立30周年記念ということでプーチンが招集したが、そこではウクライナ問題は出ず、何やらぎこちない雰囲気が漂っていた。

そのような中、キルギスのザパロフはプーチンと30分間ほど単独に話し合う機会に恵まれ、25年間も放置されたままになっている鉄道建設計画を何としても実行したいと、切実な問題としてぶつけたところ、なんとプーチンが(中国の投資で実行することを)「承諾した」というのだ。

この大前提があったからこそ、王毅外相との会談で「来年からの着工」が約束されたわけである。

プーチンとしては、現在ウクライナ戦争があり、とても中央アジアに経費を注ぐゆとりもなければ時間的余裕もないだろう。

キルギスとしてはそのタイミングを見て20年来の念願を叶えるべく動いたわけだが、プーチンにとってもっと切実な理由は、「中央アジアをアメリカに持っていかれたくない」という切羽詰まった状況があったにちがいない。

◆「打倒ロシア」のために2015年に設立した「中央アジア5ヵ国+アメリカ」=「C5+1」

拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』第五章の年表でご説明したように、バイデン氏がまだ副大統領だった2013年11月、ウクライナのヤヌコーヴィチ大統領が率いる親露政権を転覆させようと、当時のバイデン副大統領やヌーランド国務次官補などが画策して、多数の死者を出す暴力的なマイダン革命を起こし、遂にヤヌコーヴィチをウクライナから追い出すことに成功した。

こうして2014年6月に、「アメリカの」というより、「バイデン個人の」傀儡政権であるようなポロシェンコ政権を樹立させた。この経緯に関しては筆者のみならず、今では、たとえば5月31日のコラム<スイス平和エネルギー研究所が暴露した「ウクライナ戦争の裏側」の衝撃 世界は真実の半分しか見ていない>に書いたように、世界の多くの良心的な研究者がさまざまな角度から証明している。

斬り込み方が全く異なるのに、結論が全て同じ「事実」に焦点を結ぶのは、それが「真実」だからだと言うことができよう。

ところで、バイデンの陰謀、大きく分ければオバマ政権の陰謀は、実はこれに留まらなかった。その中の一つに、2015年11月に設立された「C5+1」メカニズムがある。

これはアメリカが、最終的にはロシアのプーチン政権を打倒することを目的として、プーチンの「縄張り」である「中央アジア5ヵ国」に入り込んで、「5ヵ国」に飴をしゃぶらせ、「アメリカ寄りにしていこう」という精神に基づいて設立されたもので、「中央アジア5ヵ国+アメリカ」外相会談を意味する。

バイデンとしてはウクライナを我が物顔にコントロールできるようにしたことだけでは気が済まず、プーチンの周りに固まっている「中央アジア5ヵ国」をアメリカ側に付けておかないと、何と言ってもプーチンの周りにはCSTOという軍事同盟もあるので、この陣地を切り崩しておかないと不安だという思いがあったにちがいない。

2015年5月11日、アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究センター(CSIS)が報告書「Central Asia in a Reconnecting Eurasia(ユーラシア再接続における中央アジア)」(その全文はこちらのPDF)を発表した。

それも参考にしながら、2015年9月に国連70周年記念サミットで関連国首脳が集まって関連協定に合意し、同年11月1日にウズベキスタンの第二の都市サマルカンドで、第一回目の「中央アジア5ヵ国+アメリカ」外相会談を開催したわけだ。

戦略国際問題研究センターの報告書に“reconnecting”(再接続)とあるのは、かつて9・11事件があった後にアメリカがアフガニスタンに侵攻した際に、中央アジア5ヵ国に接近し、一時は「テロ対策」を口実に、米軍の軍事基地まで作った過去があるが、結局ロシアの影響力が強くて撤退した経緯があるからだ。

そこでウクライナでのマイダン革命と親露政権転覆に成功したバイデンを中心としたオバマ政権は、バイデンの言う通りに動くポロシェンコを大統領に据えて激しい親米政権を樹立させることに成功した。

この勢いで「再接続」の手段として設立されたのが「C5+1」だ。

これも、途中でトランプ政権になり、ロシアを「最大の敵」としてターゲットにすることは無くなり、その代わりに当時のポンペオ国務長官が「中国をターゲット」にした「C5+1」を少し利用する程度で終わっていた。

ところがウクライナ戦争が始まってから、バイデン政権は再び「C5+1」メカニズムの再活用に着手し、今年3月1日(アメリカ時間の2月28日夜半)にブリンケン国務長官がビデオ会談で「C5+1」外相会談を開催した。

今年5月23日から27日にかけては、バイデン政権の中央アジア担当のドナルド・ルー国務次官補を代表とする部門横断的な代表団がキルギス、ウズベキスタン、タジキスタンおよびカザフスタンを訪問し、「共通の価値観」に基づいた幅広い分野における協力が約束された。トルクメニスタンが省かれていると思われるかもしれないが、実はトルクメニスタンに関しては5月16日に、別途、バイデン政権の南アジア・中央アジア担当のトンプソン国務次官補が訪問している。

アメリカはこれまでも、90億ドル以上の支援を中央アジア諸国に対して行ってきたし、また世界銀行、国際通貨基金、欧州復興開発銀行、アジア開発銀行などを主導して500億ドル以上の融資と技術支援を行い、アメリカの民間部門は中央アジアの商業企業に310億ドル以上を投資し、数千人の雇用を創出している。また英語の教育や留学生受け入れにも力を注ぎ、さらには「価値観」を植え付ける、いわゆるイデオロギー運動として「中央アジアメディアプログラム(Media CAMP)」を立ち上げている。

また、いつ、「ビロード革命」を扇動するかわからないと、プーチンも習近平も気が気ではないだろう。

◆中央アジアで乱舞する米中露「三国演義」

かくして、中央アジアを舞台として、米中露による「三国演義」が展開されているのだ。

ウクライナ戦争が「三国演義」の舞台を提供しているということができる。

プーチンはウクライナ戦争で手一杯だし、ウクライナ戦争の相手は「アメリカ」であることは十分に承知しているはずだ。この「アメリカ」の存在がなければ、プーチンと習近平の間にも多少の競争心が芽生えるかもしれないが、今はそれどころではない。「戦友」である「習近平」が中央アジアを経済支援するというのであれば、何でも譲ろう。線路の幅だって中国型にしても構わない。

中央アジア5ヵ国の心が「バイデン」になびきさえしなければ、どんなことでも譲歩しよう。きっとプーチンはこのように考えているだろうと、キリギスの大統領が計算したとしても不思議ではない。

日本では、アメリカの野心、野望、いや陰謀とさえ言っていい「C5+1」メカニズムとその再活動をあまり知らないためか、王毅の中央アジア5ヵ国との外相会談と鉄道事業の交渉成功を、「中露対立を招く」と分析しているメディアがあり、驚いている。

そのため、中央アジアで乱舞している米中露「三国演義」を認識していただきたく、その一端をご紹介した。世界を俯瞰した視点を持たないと、「真実の半分しか見えない」。その警鐘を鳴らしたい。

南太平洋波高し――王毅外相歴訪失策の真相

対中包囲網を警戒した習近平政権は一帯一路で南太平洋諸島国を引き寄せ勢いを見せたが、最近の日米豪印の動きに対抗しようとして先回りした歴訪で中国は転んだ。クワッドも空虚だが中国の失策から何が見えるのか。

◆王毅外相の南太平洋諸島国歴訪はなぜ失敗したのか?

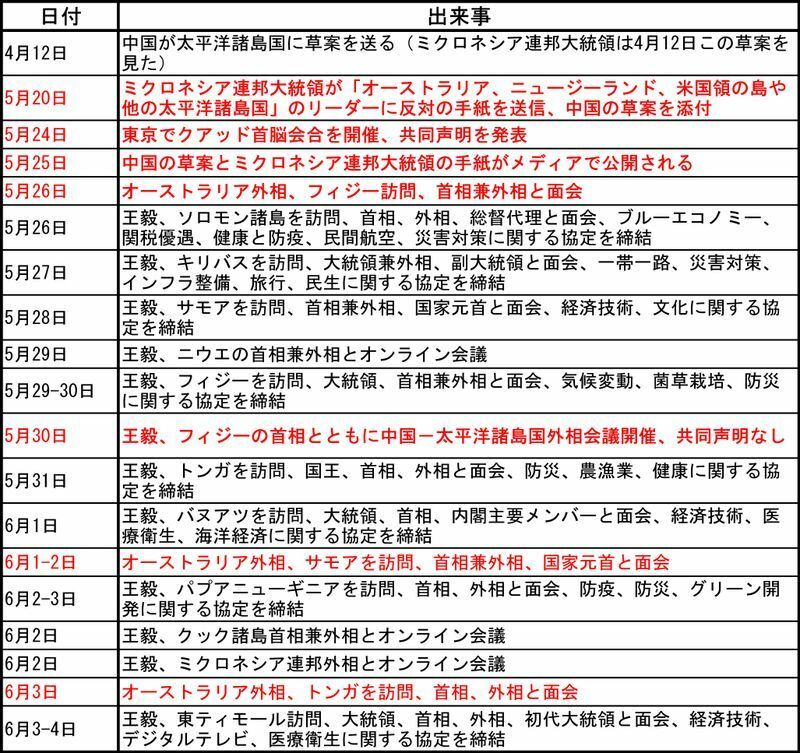

中国の王毅外相は5月26日から6月4日の日程で南太平洋諸島8ヵ国を歴訪し、オンライン2ヵ国も含めて、合計10ヵ国と会談を行った。その会談に先立ち、共同声明を出すつもりで、4月12日に草案(中国・太平洋諸島国共同発展ヴィジョンのドラフトと、5ヵ年計画のドラフト)を関係各国に送付した。

ミクロネシア連邦のバヌエロ大統領がこの草案を受け取ったのは同日、4月12日のことだ。

そもそもミクロネシアは第二次世界大戦までは日本が統治した時期もあったが、日本敗戦以降はアメリカの信託統治下に置かれ、1986年に国防と安全保障をアメリカに委託して独立した国だ。1991年になって国連に加盟したものの、アメリカから支援を受ける代わりに国防と安全保障に関してアメリカに委託している。

そのような国を包含しながら、共同声明の冒頭に「政治・安全保障」という項目を設定するとは、中国はいったい何を考えているのか。お粗末すぎる。

5月23日のコラム<オーストラリアに誕生した「偽装反中」の新首相と習近平の戦略>に書いたように、今年4月19日にソロモン諸島と安保協定を締結することに成功し、5月にはキリギスと安保協定締結交渉にまで漕ぎ着けたのを良いことに、「全ていけるだろう」と思いあがったのか、それとも、バイデン大統領の訪韓・訪日や、豪印を東京に呼び寄せることに成功しそうな気配に焦ったのか、真の理由は定かではないが、実に不適切で、中国にしては戦略的読みが浅すぎて驚くばかりだ。

案の定、ミクロネシア大統領はすぐさま反対の意を表明し、5月20日に「オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ領のミクロネシアの島や、他の南太平洋諸島国」などに反対意見を述べた手紙と、王毅が送ってきた共同声明草案を送付した。それを5月25日にアメリカ大手メディアABCにリークされ、取り返しのつかない状態になった。

だからと言って、この段階で共同声明の草案を引っ込めるわけにもいかなければ、翌日の26日から予定している太平洋諸島国歴訪を中断するわけにもいかない。

王毅は草案がメディアに公開されてしまった状況で、歴訪を始めたのだ。スタート時点から既に失敗している。そして5月30日に「共同声明が出せなかった」という大きな敗北を喫したのである。これを時系列的に「表1」に示す。

表1:共同声明草案リーク事件と王毅外相の太平洋諸島国歴訪の時系列

黒文字で示したのは、共同声明草案送付を含めた王毅外相の足跡で、赤文字で示したのはミクロネシア大統領やオーストラリア外相の動きおよび王毅外相が太平洋諸島10ヵ国に対して呼びかけた共同声明が失敗した「事件」などである。東京において開催された日米豪印「クワッド」枠組み共同声明も赤文字で示した。

バイデン大統領の来日に合わせて対面で開催された日米豪印「クワッド」の枠組みは、「インドが参加した」という事実があるだけで、それ以外は実質上失敗に終わっていると言わざるを得ない。

なぜなら6月1日のコラム<IPEF(インド太平洋経済枠組み)に対する中国の嘲笑的対米酷評と対日批判>に書いたように、インドがいるために、インドに気を遣い、結局は対露包囲網にも対中包囲網にもすることはできなかったからだ。

一部の御用学者は、それでも「どこともグループを作らないインドがクワッドやIPEFに参加しただけでも素晴らしい成果だ」と岸田首相を褒めて見せるが、インドは反NATO色の濃い上海協力機構の正式メンバー国だし、新興国グループBRICSの主要メンバー国でもある。特に上海協力機構には拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』に詳述したように、モディ首相自らが「入りたい」と切望し、習近平国家主席とは十数回以上会ってようやく上海協力機構入りしたくらいだ。

したがって、何も中国は、こんなにバイデンの訪日に対抗するために太平洋諸島国を歴訪することはなかったし、ましてや安全保障項目などを謳った共同声明を準備するなど、自滅を招く行為でしかない。

◆太平洋諸島国の政治外交的傾向

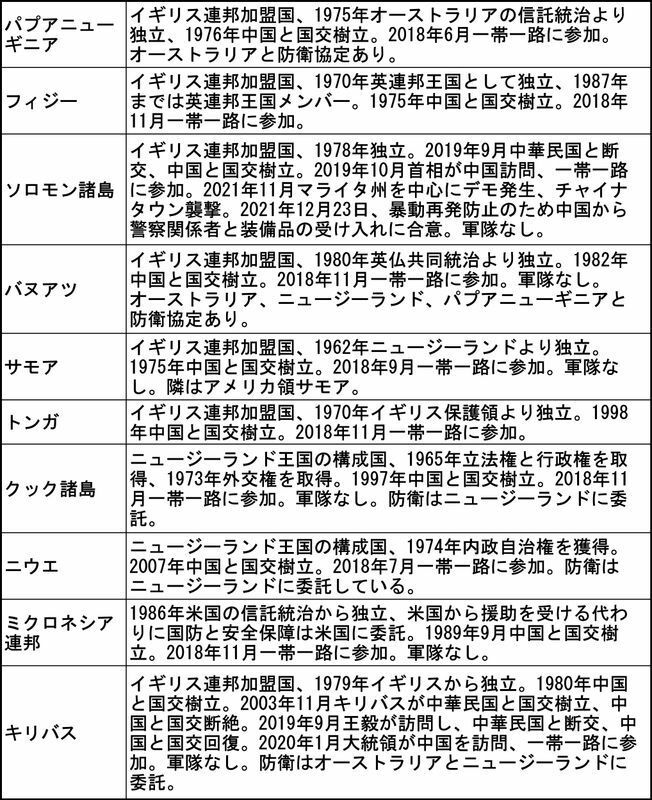

今般、王毅が歴訪あるいはオンライン会談を行った太平洋諸島国を「中国(中華人民共和国)と国交を樹立させた時期」や「アメリカなど他の西側諸国との安全保障系統にあるか否か」などの要素を抽出して書くと表2のようになる。

表2:王毅が歴訪あるいはオンライン会談を行った太平洋諸島国の外交・政治状況

(表の中の「中国」は「中華人民共和国」を指す。長くなるので省略して書いた)

このうち、オンライン会談を行ったのは「クック諸島、ニウエ、ミクロネシア連邦」である。ほかにも、訪問した国に東ティモールがあるが、この国は太平洋諸島国ではなく、東南アジアに分類されるので、表2の中に入れていない。東ティモールは1975年にポルトガルから独立し、翌年インドネシアに占領され、2002年にインドネシアから正式に独立した年に中国と国交を樹立し、2017年に一帯一路に参加している。

表2から明らかなように、防衛や安全保障上、アメリカやオーストラリアあるいはニュージーランドなどに委託している国が多く、伝統的にもアメリカ色が強い。

それらの国を相手に「中国と防衛と安保関係を締結しよう」などと提案するなど、「無謀」としか言いようがない。ひたすら呆れるばかりだ。

◆太平洋諸島フォーラムを分断する中国の暴挙

太平洋諸島国間には、1971年に成立した「南太平洋フォーラム」があり、大洋州諸国首脳の対話の場及び地域協力の核として発展した。現在、「 オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィジー、サモア、ソロモン諸島、バヌアツ、トンガ、ナウル、キリバス、ツバル、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオ、クック諸島、ニウエ、仏領ポリネシア、ニューカレドニア」など16ヵ国と2地域が加盟している。1989年からは、援助国を中心とする域外国との対話を開始し、2000年10月の総会より、太平洋諸島フォーラムに名称を変更した。

そこに、いきなり中国が割って入って「中国と国交を樹立する国だけ」をつないだ「中国太平洋諸島共同体」を設立しようと提案したわけだ(参照:先述の中国・太平洋諸島国共同発展ヴィジョンのドラフト)。

あれだけアメリカに対して、国連に準拠して行動すべきで、日米豪印「クワッド」や米英豪オーカスあるいはIPEFなど「小さなグループ」を主導して国際社会を分断すべきでないと言ってきた中国が、結局は自分も「穏やかに安定していた南太平洋諸国圏」の秩序を中国側に引き寄せるために「小さなグループ」を形成しようとしているではないか。

日頃の主張と行動が矛盾している。

◆これまでの習近平の対太平洋諸国戦略は経済中心

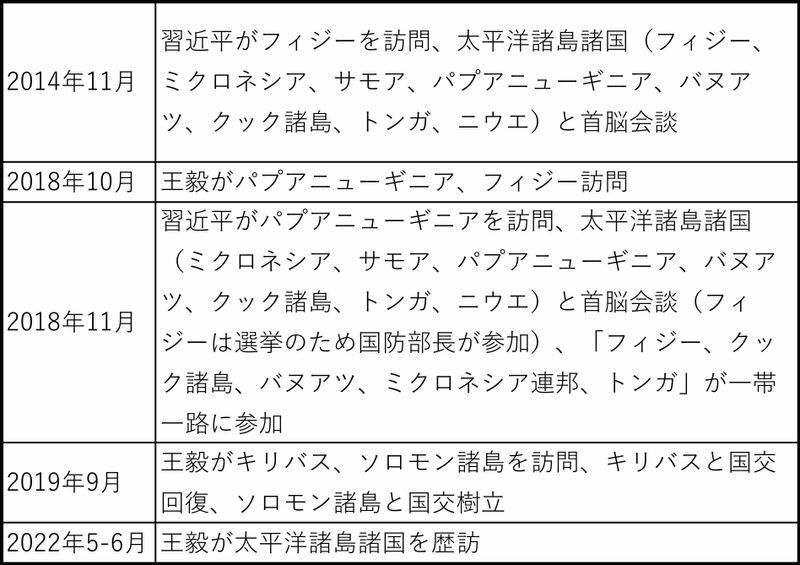

これまでの習近平の動き方は実に戦略的で、しかも一定程度成功している。それはあくまでも経済を中心としていたからだ。その動きを拾って表にしてみると以下のようになる。

表3:太平洋諸島国に対する習近平や王毅などの動き

2014年から慎重に動き、2018年までに多くの国を一帯一路に参加させ、南太平洋のラインを押さえることに成功している。これは経済を中心とした結びつきだったからだ。ところが今回の王毅の太平洋諸島国歴訪にまつわる「共同声明」は「安全保障」を謳っている。そのようなことをした瞬間に中国は転ぶ。

目的はインド太平洋ラインに楔(くさび)を打って分断することであるのは明らかだが、手段が稚拙過ぎる。なぜこのような愚かで拙速なことをしたのかを究めようと、インサイダー情報に当たるため、実際に高齢の元中国政府高官に連絡して取材した。

するといつもと違って質問には答えず、「アメリカが世界にどれだけ多くの軍事基地を持っているか知っているのか。しかも中国は軍事基地を創ろうとしているわけではない」と不機嫌に言ってのけるだけだった。

それはおそらくアメリカの太平洋諸島国に対する、今年に入ってからの「突然の行動」に焦ったのではないかと推測される。

◆アメリカ国務長官が37年ぶりにフィジーを訪問し、29年ぶりにソロモン諸島に大使館

たとえばアメリカは今年2月13日に国務長官が37年ぶりにフィジーを訪問し、ソロモン大使館も復活させている。明らかに習近平の動きに対抗するためだ。ブリンケン国務長官が29年ぶりにソロモン諸島に大使館を再設置すべくソロモンを訪問した写真もある。

30年もほったらかして中国の思うままに行動させておきながら、アメリカもまた何を今さらと思う。まさに唐突感があるが、表1に示したように、オーストラリアの外相が一刻を争うように王毅に先回りしてサモアやトンガを訪問して「中国に協力するなよ」とけん制しているのを見ると、たしかにここに来て、「西側諸国」の動きも突然に慌ただしい。

5月31日にはニュージーランドのアーダーン首相がホワイトハウスを訪れバイデン大統領と会談した。会談では「中国が南太平洋のソロモン諸島と安全保障協定を結んだことに強い危機感を示し、太平洋諸島国への関与を深めていく考えを強調した」とのこと。バイデン大統領は「われわれは太平洋諸島国にもっと関わらなければならない」と述べて、中国が影響力を拡大させつつある太平洋諸島国への関与を深めていく考えを強調している。

中国外交部は6月1日の記者会見で、「太平洋諸島国と中国との協力を中傷することには断固反対する」と述べ、「中国とソロモン諸島との安全保障協力は、第三国を狙ったものではなく、軍事基地を設置する意図もない」と強く反発した。外交部はさらに、「アメリカが世界中に軍事基地を持ちながら、他国の通常の安全保障協力に懸念を表明することは非常に偽善的であり、根深い覇権主義的な考え方を反映している」と批判したが、これらの言葉は筆者が取材した高齢の元中国政府高官の言葉と一致している。

つまり、これが中国の共通した認識なのだろうと判断される。

ということは、アメリカには多くの軍事基地が世界中に置かれていることに中国は警戒し始めたということになろうか。

だから突然、「南太平洋、波高し」の情況を招いた。

それを裏付けるかのように、6月7日にはカンボジア南西部の海軍基地に中国軍は施設を建設している。

波が高いのは南太平洋ばかりではなく、中国は何やら新しい行動に出ようとしていることが窺(うかが)える。その視点で、見過ごさないように観察を続けたい。

日本国民の血税で建設されたモンゴル鉄道が中露交易強化に貢献

モンゴルは鉄道建設により中露交易強化を目指しており、今年末までに3つの鉄道建設が完成するが、なんとそこには日本のODAが注がれていた。当初の目的と違い、中露繁栄のために貢献しているという皮肉な現実がある。

◆モンゴルは2022年に4つの鉄道建設プロジェクトを実施

2021年8月29日、中華人民共和国商務部は、そのウェブサイトに<モンゴルは2022年に4つの鉄道建設プロジェクトを実施 総投資額は約6‐7億ドル>と報道している。これはモンゴル政府の情報に基づいて書かれたものである。

それによれば、モンゴルのハレテル運輸開発相は、政府会議の決定を知らせ、過去2年間はモンゴルの鉄道建設の2年であり、2019年に着工したタワントルゴイ鉱山~ズーンバヤン方向416kmの鉄道建設は順調に進んでおり、完成間近だと述べた。タワントルゴイ鉱山~ガショーンソハイト 国境検問所方面の鉄道工事の完了を2022年7月1日までに完成するよう命じた。モンゴルの鉄道部門は、次の4つの鉄道建設プロジェクトを2022年中に実施するというのだ。その4つの路線を以下に示す。

1.ズーンバヤン~ハンギ(国境検問所)~マンドラ口岸(満都拉口岸、中国側)までの鉄道を建設。

2.東にドルノド県チョイバルサン市~フート~ビチグト国境検問所に237kmの鉄道を建設。

3.西のアルツブール~シべーフレン方向に1,280キロメートルの垂直鉄道を建設。

4.ボグドハーン鉄道(Rashaant駅~Maanit駅)の建設。

これら4つの鉄道路線を図示すると、以下のようになる(図1)。

グーグルマップに上記の路線を「1,2,3,4」と番号に合わせて作成したものである。

図1:2022年における4つの鉄道建設プロジェクト

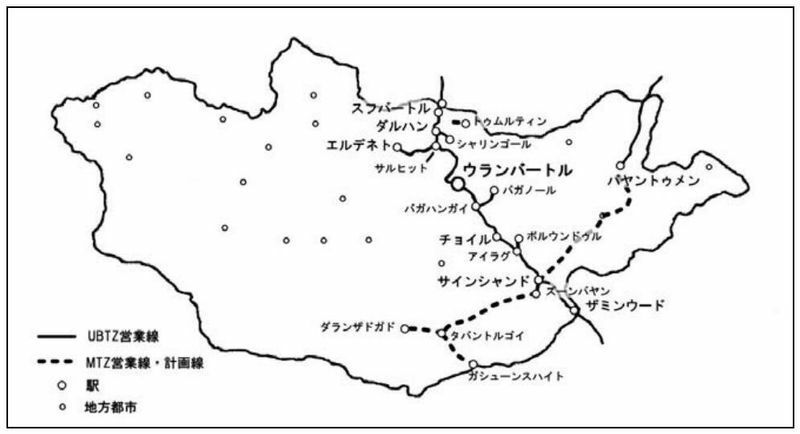

これは新たに今年中に完成する路線であって、それまでには日本の独立行政法人JICA(国際協力機構)の『モンゴル国 効率的な鉄道線路保守作業の 導入に係る案件化調査 業務完了報告書』(以下、JICA報告書)に描かれているような路線がある(図2)。

図2:2017年までに付設されていた鉄道

一つの地図の中で描けばいいのかもしれないが、正確に加筆していくには筆者の技術的能力欠如もあり相当な時間と労力を要するので、大変申し訳ないが、図1と図2を見比べながら、何が起きているかを、ざっくりと掌握していただきたい。

図2にあるUBTZはウランバートル鉄道会社(モンゴル50%+ロシア50%の合弁会社)で、MTZはモンゴル鉄道国営会社(モンゴル100%出資)のことである。その他の鉱物資源輸送鉄道、発電所専用線等があり、軌間はロシアと同じ 1520mmであると、JICAの報告書にはある。

問題は図1だ。「中露をつなぐ」形になっていることは一目瞭然。

事実、冒頭の商務部報道<モンゴルは2022年に4つの鉄道建設プロジェクトを実施 総投資額は約6―7億ドル>には、これらの鉄道で、ロシアからの鉱物資源やエネルギー資源を中国に運搬することが詳細に書いてある。

特に衝撃的なのは、「これらの鉄道建設プロジェクトは、ロシア、日本政府からの融資と、国内資金から調達されている」と書いてあることだ。

日本政府ということは、「日本国民の血税によって建設されている」ことを意味する。

◆日本国民の血税が中露貿易強大化のために注がれている

もともと日本がODA予算を用いてモンゴルの鉄道分野への支援を始めたのは1990年代のことで、JICA報告書には以下のようなことが書いてある。

●モンゴル産の石炭の仕向先は約70%が輸出用であり国内用は約30%程度である。輸出用石炭は全量が原料炭であり、陸路トラックで中国に輸出されている。国内向けは発電燃料用の一般炭が主となっており、ほぼ全量を鉄道で輸送している。

●我が国 ODA による鉄道分野への支援としては、1990年代に無償資金協力による「ザミンウード駅貨物積替施設整備計画」、有償資金協力による「鉄道輸送力整備計画」が実施された。また2000 年代には無償資金協力による「鉄道線路基盤改修計画」、技術協力による「鉄道マスタープラン作成支援」が実施された。

●UBTZに対する他ドナーの援助実績はないとのことであるが、これは50%がロシア資本であることの影響が考えられる。(引用ここまで)

具体的には、たとえば2003年(平成15年)6月23日の外務省ウェブサイトには<モンゴルの「第二次鉄道線路基盤改修計画」ほか1件に対する無償資金協力について>という見出しの報道があり、総額7億2,600万円を限度とする無償資金協力が提携されたことが書かれている。

そこには「内陸国であるモンゴルでは、鉄道が長距離国内輸送および国際輸送について重要な役割を果たしている。特に南北を縦貫しロシアと中国を結ぶスフバートルからザミンウードに至る幹線は、道路網整備が遅れていることもあり、モンゴルにおける幹線輸送機関としての役割を果たしている」という文言があり、中露を結ぶ役割を果たしていることを日本は認識していることが窺(うかが)われる。

このとき同時に「ほか1件」として「人材育成奨学計画」を策定しているが、筆者自身はモンゴルの国費留学生を受け入れるために努力した経緯もあり、一層切実に受け止められる。

一方、2011年7月21日の日経新聞には<モンゴル鉄道、日本に出資要請 ロシア経由で石炭輸出>というタイトルで非常に興味深い情報が載っている。サブタイトルに「運輸担当相が会見、中国向け偏重見直し」とあるが、まさに中国偏重を是正するために、日本は新たにモンゴルにインフラ投資をして、モンゴルの石炭を中国ばかりにではなく、日本に輸出させるためにロシア鉄道を経由させようとしていたのだ。そこには以下のようなことが書いてある。

●来日中のモンゴルのバトトルガ道路・運輸・建設・都市計画相は20日、同国南部のタバントルゴイ炭鉱とロシアを鉄道で結ぶ計画を明らかにし、鉄道を建設・運営する国営企業への出資を日本企業に求めた。

●石炭の大半が中国に輸出されている現状を見直すため、日本などの資金で輸送インフラを整え、ロシア経由で日本などに輸出する(シベリア鉄道を用いてウラジオストック経由で日本へ)。

●オーストラリアからの石炭に頼る日本にとっても、モンゴルからの輸入で調達先を多角化できる利点がある。(引用ここまで)

かくして日本のモンゴルへのODA支援は延々と続くのだが、なんと昨年(2021年)7月21日~25日まで、東京五輪開幕式参加のためにモンゴルのオユン=エルデネ・ルヴサンナムスライ首相が訪日し、当時の菅義偉首相と会談したと、モンゴルの国営メディアが伝えている。

それによれば菅首相のほかに経済再生と環太平洋パートナーシップ担当大臣の西村康敏とも会談しており、会談を通して以下のことに合意したと書いている。

●モンゴルの第三の隣国である日本との戦略的パートナーシップと協力をあらゆる分野で発展させる。

●日本とモンゴルは「経済・貿易・投資協力を次の段階に引き上げる必要性に合意」し、モンゴルの新国際ウランバートル空港、ウランバートル周辺の高速道路プロジェクト、ボグドカーン鉄道プロジェクト等、具体的な経済協力プロジェクトについて議論した。(引用ここまで)

すなわち、昨年7月末の議論を経て、8月11日にモンゴル政府が鉄道プロジェクトに関して発表し、それを受けて8月29日に冒頭に書いた中国商務部の報道に至ったと解釈するのが妥当だろう。

◆「ロシア・モンゴル・中国・インド」非ドル経済圏の誕生

拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』で詳述したように、ウクライナ戦争におけるバイデン政権による激しい対ロシア制裁およびトランプ政権から始まっている対中国制裁によって、中国はロシアやインドと共に非ドル圏による「アジア・ユーラシア経済圏」を形成しようとしている。

ロシアもインドも普通選挙を行う国家ではあるが、専制主義的であることにおいては中国と大きくは変わらない。

モンゴル国も普通選挙を行う国家体制で動いてはいるものの、何しろロシアと中国に挟まれた国。語弊があるかもしれないが、ほぼロシアの属国になりかけており、「中国のために奉仕する」ことによって生き延びているとも言える。したがって鉄道建設には中国の投資は行われてないのに、もっぱら中国に貢献するために日本やロシアからの支援を取り付けているのだ。

この視点から考えても、過去に欧米型の侵略国家が一世を風靡した海洋型国家の時代は影を潜め始め、陸続きの「大陸型アジア・ユーラシア経済圏」が幅を利かせようとしている。

そのときに注目しなければならない国の一つが「モンゴル」なのだ。

モンゴルはロシアの資源を効率よく中国に運ぶことによってロシアに喜ばれ、中国に歓迎されている。やがてGDPで世界一になるであろう中国に忠誠を尽くす「民主主義国家」が、また一つ大きく浮上してきた。

◆日本はこれでいいのか?

中国の知識人がよく閲覧する観察者網は、5月31日、<米メディア:モンゴルの主要鉄道プロジェクトが完成間近、中露を後押しする>というタイトルで、5月29日にアメリカのニュース誌Foreign Policy(フォーリン・ポリシー)に掲載された<モンゴルは鉄道でロシアと中国に燃料を供給しようとしているようだ>という論考を紹介している。この論考では以下のような懸念が述べられている。

●中国への貨物輸送を拡大することによる潜在的な安全保障上の影響をめぐって、激動の10年間にわたる論争の後、モンゴルは今年末までに3つの重要な鉄道路線を完成することが見込まれる。

●これらの進展は一次産品市場に大きな影響を与え、中国とロシアは内陸部、特に石炭や金属などの貿易に目を向けることができ、両国のエネルギーの安全性を高め、制裁の圧力を受けにくくさせる。

●モンゴルのオユン・エルデネ・ルブサンナムスライ首相が2月に北京を訪問した際、両国政府は、モンゴルの鉱物が豊富な南ゴビから中国までの3つの主要な鉄道プロジェクトの完成を約束した。(引用ここまで)

このように米中ともにモンゴルの鉄道建設に注目している中、日本の岸田首相は「日本・モンゴル外交関係樹立50周年」に際してのビデオメッセージを2月24日に発表している。メッセージでは日本とモンゴルとの経済・投資分野の協力が着実に進んでいることを祝い、「昨年夏に開港したチンギスハーン国際空港は、日本とモンゴルの協力の新たな象徴です。建設には、日本のODA(政府開発援助)が活用され、運営には、日本企業が参画しています。今年、2022年は、更なる高みを目指して両国で紡ぐ、次の50年の物語の始まりの年です。この新しい物語を私は皆さんと共に作っていきたいと思います。」と喜びに満ちているのだ。

今年5月1日には林芳正外務大臣がモンゴルを訪問したようだが、バトツェツェグ・モンゴル外務大臣との間で日・モンゴル外相会談及び無償資金協力「人材育成奨学計画」に関する交換公文の署名を行ったとのこと。

鉄道建設プロジェクトに関して外務省の発表では何も触れてないが、どこに落ち着くつもりだろうか。本コラムで述べたような状況を十分に勘案し、日本には世界情勢を俯瞰した堅実な分析と戦略を求めたい。

人民元・ルーブル取引が1067%増! アメリカの制裁により広がる非ドル経済圏

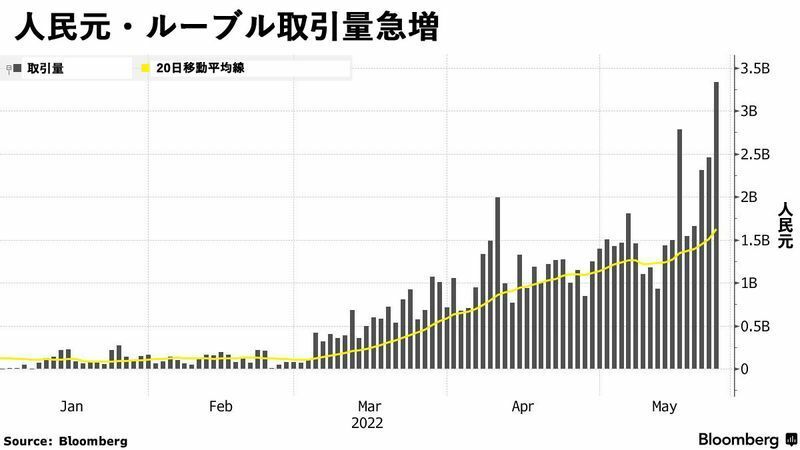

アメリカが中露、特にロシアに対して金融制裁を強化する中、中国の人民元とロシアのルーブルの取引が爆発的に増加している。特に人民元の成長が著しい。アメリカの大手メディア、ブルームバーグが報じた。

◆アメリカの制裁が人民元・ルーブル取引を1067%引き上げた

5月31日、アメリカの大手メディアであるブルームバーグが<ドルを回避する米国のライバルが人民元ルーブル取引を1067%引き上げた>と報道し、注目を浴びている。そこには「ロシアと中国の通貨間の取引高は40億ドル近くになった」とか「各国は米国の制裁から経済を守ろうとしている」といった小見出しがある。

報道には警戒すべき多くの最近の事象が書かれているが、その中からいくつかをピックアップしてご紹介したい。

●米国の覇権に対する最大の挑戦者である中国とロシアは、自国通貨間の直接取引を強化している。

●「ルーブル・人民元」ペアの月間取引高は、ウクライナでの戦争開始以来、1067%急増して約40億ドルに達しており、両国はドルへの依存を減らし、現在および潜在的な米国の制裁を克服するために二国間貿易を強化しようとしている。

●この急上昇は、人民元に対するルーブルの5年ぶりの高値への上昇と一致している。これはロシア人が、ますます中国製品に目を向けている兆候だ。中国にとっては、人民元の国際化のための最新の後押しを生み出している。

●これは、制裁の懸念と、二国間貿易における国内通貨の使用を奨励するロシアと中国の意図によるものだ。

このように説明した後で、ブルームバーグは、独自に統計を取った。

以下に示すのは、ブルームバーグの調査結果を、日本人に分かりやすいように、日本語表記に置き換えたグラフである。但し、エクセルデータがあるわけではないので、グラフにおける説明部分を日本語に訳しただけだ。

ブルームバーグの計算によると、5月のモスクワのスポット市場では、これまでに約259億1000万元(39億ドル)がルーブルと交換されており、これは、ロシアがウクライナを侵略した2月のほぼ12倍になっているとのこと。

香港のブルームバーグ・インテリジェンスの政策担当者は「人民元・ルーブル取引は人民元の国際化でさらに上昇するはずであり、戦争はそれを加速させた。ロシアは人民元で、より多くの貿易を行い、より多くの人民元準備金を保有するだろう」と語ったという。

EUが石油や天然ガスの輸入禁止を強化する中、ロシアは中国の需要により、その損失を相殺し、それが人民元・ルーブル取引の追い風になっている。

◆ウクライナ戦争が中国経済を強大化させる

中露がドル以外の取引を進めることは、いくつかの新興市場の間で人気を集め、中露が進めるドル・リスク軽減戦略を有利にしている。

すでに拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』で詳述したが、サウジアラビアは一部の石油契約を人民元で価格設定する計画だし、インドはルピー・ルーブルの支払い構造を模索している。IMF(国際通貨基金)によると、世界の中央銀行は準備金を多様化しており、2020年第4四半期には保有残高のドルシェアが59%に低下し、25年ぶりに最低となったと、ブルームバーグは報じている。

シンガポールのRBCキャピタルマーケッツのアジア通貨戦略責任者、アルビン・タン氏は「ロシアは国内製造業が非常に弱い。したがって、制裁は必然的に機械や消費財を中国にもっと頼らなければならないことを意味する。同時に、中国のバイヤーはロシアの商品輸出の割引に魅了されている」と語っている。

中露両国が、現在および(中国にとっては将来的に強化されるであろう)潜在的なアメリカによる制裁を克服するために、ドルへの依存を減らし、二国間貿易を促進しようとしているため、ウクライナでの戦争の開始以来、ルーブル・人民元取引の急上昇を招いている。

◆中国側の発表とロシアの主要貿易相手国

一方、今年5月18日の中華人民共和国税関総署は、<2022年4月の輸出入商品国別(地域)総額表(米ドル)>を発表している。

それによれば、2022年1-4月、中露の貿易額は510.9億ドルで25.9%増、うち輸出は202.4億ドルで11.3%増、輸入は308.5億ドルで37.8%増だ。

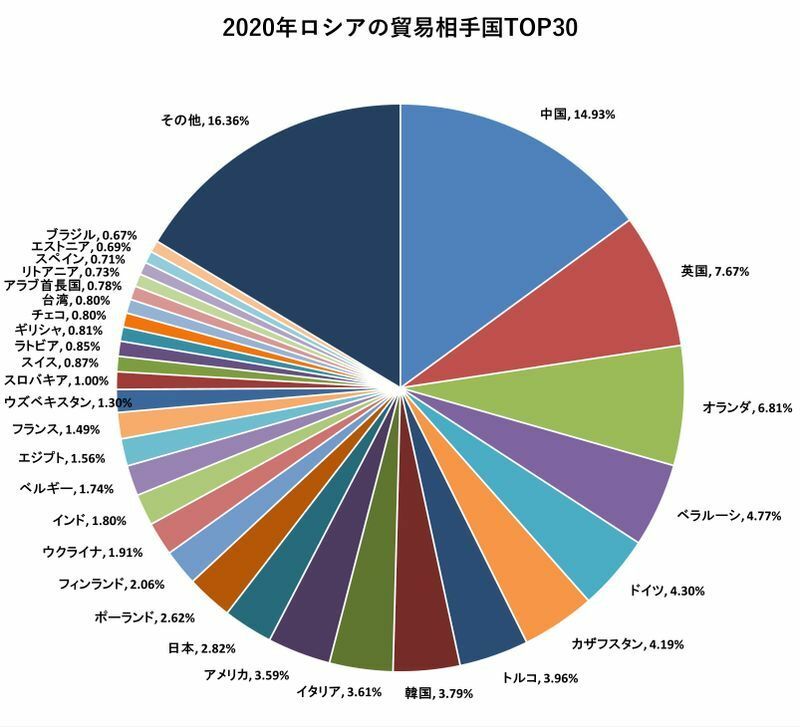

2020年の統計なので、ウクライナ戦争で大きく変化していくとは思うが、念のためロシアの貿易相手国の割合を示しておこう。

ウクライナ戦争前からロシアにとって中国は最大貿易相手国ではあるが、イギリスが多いのは、2020年に金価格の上昇もあり、LME(London Metal Exchange)倉庫がイギリスにある関係上、「金の現物」を大量に運んだという背景からのようだ。他にも非鉄原料、製品の現物が納入されたということであって、決してイギリスとの実際の貿易が増えている訳ではない。

ウクライナ戦争後は、イギリスは対露制裁を強化しているので、おそらく同倉庫へのロシアからの納入は止まっているだろうから、現時点ではイギリスがロシアの貿易主要国として出てくることはないだろう。実際、イギリス内で消費されるロシアからの輸出品としては石炭が多かったので、禁輸を早々に決定したイギリスとしては英露貿易の大幅縮小が見込まれる。

オランダとの取引が多いように見えるのは、原油や石油製品の取引中継点としてのロッテルダムの存在があったためで、実際の貿易は多くなく、せいぜいオランダからの輸出で目を引くのはチューリップ等の花のロシア向け輸出だ。しかしこれも今後は欧州との関係悪化により、南米からの買いを増やすと見込まれる。

モスクワの友人は、「もしロシア経済が本当に弱小ならば、花という贅沢品を輸入する国をわざわざ変えてまで貴重な外貨を使って花を買うということはないだろう」と語っていた。

さらに新しい全体のデータがまだないので、何とも言えないが、ブルームバーグや中国税関総署のデータなどから見る限り、今後は中国の割合がとてつもなく膨らんでいくことが考えられる。

それは新興国や発展途上国に影響を与え、日本が見ている西側情報からの楽観論ではない、もう一つの現実が待っているように懸念される。

日本の最大貿易国は中国で、岸田首相は中国との経済交流を強化していきたいと述べている。そこから、どのような未来が連鎖的に展望されるのだろうか。暗澹たる思いを打ち消すことができない。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿