太陽の半径は約70万 kmで直径約140万 kmとなり地球の直径の約109倍の大きさである

ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ

道隆寺東2号墳(どうりゅうじひがしにごうふん)

古墳時代後期(6世紀~7世紀)のもので、付近には上岡田古墳やすでに消滅した古墳も含め何基かがまとまって造られていたと思われます。

古墳時代後期(6世紀~7世紀)のもので、付近には上岡田古墳やすでに消滅した古墳も含め何基かがまとまって造られていたと思われます。

石室は奥行約1.5メートル、幅0.7メートル前後の小規模なもので、出土品は未だ確認されていません。

この古墳は横穴式石室の奥の部分を残すのみで今は、赤羽根巨石構造物の上方、呉娑々宇山登山道沿いの雑木林の中、樹木に覆われています。

府中町に現存する古墳は、いずれも6世紀初めから7世紀の終わり、古墳時代後期に造られたものです。

上岡田地区のほか、八幡地区にも1基(消滅)あったことがわかっています。

ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ

お大師さん(おだいしさん)

お大師さんまたは弘法大師様といい、土地の人たちには坂川のお大師さんとも呼ばれています。

お大師さんまたは弘法大師様といい、土地の人たちには坂川のお大師さんとも呼ばれています。

今から100年ほど前(大正時代初期)に人々の生活向上を祈願するために建立されたといわれていますが、古文書には、江戸時代中頃には薬師堂があったということで、「湊の薬師」とも「みなとんどう」とも呼ばれていました。

祀られている石は弘法大師ゆかりの石とも祠は道隆寺の末寺のひとつであったともいうのですが、詳細は不明です。

ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ

貴船神社(きふねじんじゃ)

多家神社の境内地にあり、元の社は規模も小さく朽ち果てた後、明治43年(1910年)の寺社合併に際し町内12の神社を合祀するとともに、山田稲生社の社殿と鳥居を移築し、名を貴船神社として現在に至っています。

多家神社の境内地にあり、元の社は規模も小さく朽ち果てた後、明治43年(1910年)の寺社合併に際し町内12の神社を合祀するとともに、山田稲生社の社殿と鳥居を移築し、名を貴船神社として現在に至っています。

貴船とは、神武天皇東征伝説と関係があり、この地に御船を寄せられたといわれているのに因んでいます。

広島の絶景「高尾山」(岩谷観音まで)

台風が去り、晴れた三連休最終日。

2時間程時間ができたので、近場の山へ。

広島市内、広島湾、広島の島々、中国山地の山々が360度見渡せる

広島の絶景「高尾山」へ。

と言っても、時間が無いので展望がいい岩谷観音までにします。

安芸郡府中町にある、みくまり峡から登ります。

みくまり峡の駐車場は、17時で閉まるのでご注意を。

ムクゲのお花が咲いていました。 青い空に映えて綺麗♡

水分神社を抜けて

ここから登山道へIN。

階段の段差も優しく、歩きやすい登山道。

東屋に到着

木々の間からちょこちょこ見える景色に、いちいち感動

気持ちのいい、身体に優しい、尾根歩きが続きます。

岩々しくなってきました。

広島らしい花崗岩。 油断するとザラッと滑るので注意。

展望のいい岩場があったのでちょっと休憩♪ すごい景色です!

いやいや、こんなものでは・・・ 岩谷観音の山頂はもっとスゴイので先を急ぎます。

石段を登ると岩谷観音堂跡地

観音堂は、平成16年5月に発生した山火事で全焼しています。

観音堂跡地 10名くらいのパーティーと出会いまいた。

ふむふむ。

観音堂跡地奥へ進むと、岩屋観音へ登る道標があります。

ここを入って

山頂展望岩まで登ります。

この山は本当にすごい巨石が盛りだくさん。

巨石の下に小さな観音様

岩に掘ってある観音様

観音様が見つめる先には、この絶景

岩谷観音山頂(405m)に到着~!

岩谷観音様、こんにちは♡

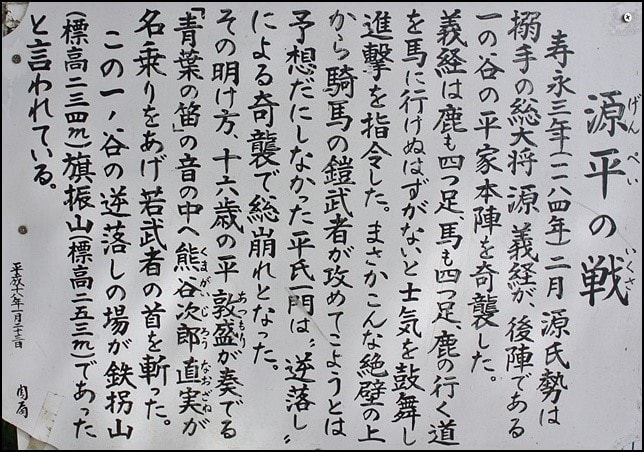

一ノ谷合戦は事前の予想では、兵力に勝る平家が有利と言われていましたが、

結果は平氏軍の惨敗に終わりました。この合戦の勝敗を決めたのは、

思いもよらぬ平家背後の急坂を馬で駆け下った義経の逆落しです。

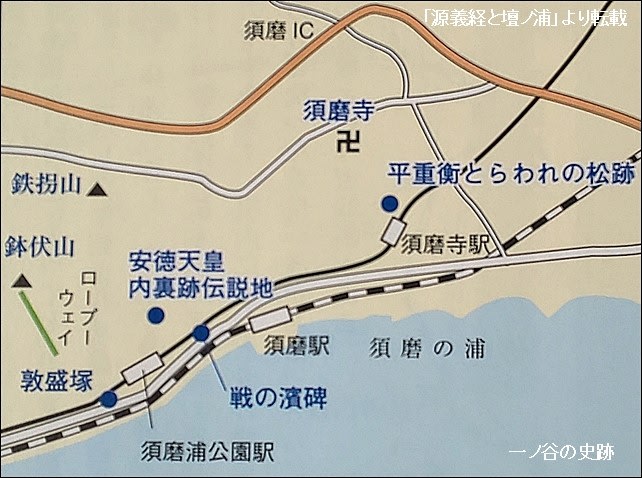

一ノ谷は現在の神戸市須磨区にある地名で、平家が城郭を構えたところです。

義経は丹波路から一ノ谷に向かい、三草山の平氏軍に夜襲をかけて撃破した後、

敗走する敵を追いながら南下しました。

途中で軍を二つに分け、土肥実平に7千の軍兵をつけ

一ノ谷の西方(神戸市垂水区塩屋辺)から攻撃させることにしました。

高尾山(現・鵯越墓苑内)あたりに来た時、再び軍勢を二分し、

この辺りの地理に詳しい多田行綱に主力を預け鵯越の本道を進軍させ、

自身は精鋭70騎を率いて西南に折れ、山中深くかきわけて獣道を急ぎます。

敵の意表を突き、平家の陣を背後の急峻絶壁から攻めようとする奇襲作戦です。

ここは鵯越の本道と違い、ほとんど人馬の通れない深山で、

道案内したのがこの山の猟師の息子鷲尾三郎義久(経春とも)です。

以後、鷲尾三郎は義経の忠実な郎党として最後までつき従い、

義経が頼朝に追われて奥州に逃れた時、運命をともにしています。

鷲尾三郎義久(義経進軍三草山から一ノ谷へ)

寿永三年(1184)2月7日早朝、東西の城戸(木戸)で始まった戦は、

源平両軍互いに譲らず、勝敗の行方が定まらない中、夜を徹して

行軍した義経は、多田畑(たいのはた)に出て、午前8時過ぎに

一ノ谷の城郭を眼下に見下ろす断崖の上に出ました。

義経はこの崖を駆け下りることができたなら、勝機はあると確信し、

試しに鞍を置いた馬を数頭崖から追い落としてみると、足を折って

転がり落ちる馬もいましたが、無事に駆け下りる馬もいました。

それを見た義経は怯む味方を叱咤して「つづけ、つづけ」と下知しながら、

真っ先に駆け下り、途中、平坦な場所で一旦馬を止めました。

ところが、そこから下を覗くとさらに険しく、

ところが、そこから下を覗くとさらに険しく、

苔むした大岩石が垂直に45mほども切りたっています。

降りるに降りられず、上ることもできず、さすがの義経も躊躇し、

武者らは互いに固唾をのんで眺めていました。

すると一行の中から、三浦一族の佐原十郎義連(よしつら)が前に進み出て

「我らの本拠地三浦では、朝夕、このような場所で狩りをしている。

こんな坂は三浦の馬場よ。」と言うなり真っ先に落としたので、

義経がこれに続き、続いて大勢の者が一気に駆け下りますが、

あまりの恐ろしさに荒武者達も目を閉じたまま

手綱を固く握りしめ、がむしゃらに落として行きます。

そのさまはとても人間わざには思えず、

まさに鬼神の成せるわざと見えました。下りきらないうちに

どっと挙げる鬨の声は、山々にこだまして数万騎にも聞こえます。

背後の絶壁からの攻撃を全く予想してなかった平家陣は、

一気に駆け下りてくる義経の軍勢に大混乱となります。

これが一ノ谷合戦でよく知られている義経の逆落しです。

近藤好和氏は、「それは鉢伏山や鉄拐山(てっかいさん)からと

いうことになる。」と述べておられます。(『源義経』)

鉢伏山は標高260mの山で、

須磨浦公園~鉢伏山~旗振山~鉄拐山と続いています。

そして、村上判官代基国の軍勢が平家の屋形に次々と火を放つと、

折からの激しい風に煽られて火は瞬く間に燃え広がり、

武者たちはたまらず我先にと、海辺に待機する船へ逃れようとします。

一艘の船に武具をつけた武者が4、5百人も乗ろうとするので、

大船三艘があっという間に沈んでしまい、

「以後、身分ある者は乗せても雑兵は乗せるな」との命が下され、

先に乗った侍が後から乗ろうとする雑人を太刀や薙刀で容赦なく打ち払います。

それでも何とか助かりたいと、船端にしがみつく者の腕や肘を

太刀や薙刀で斬り払ったので、辺りの海は一面真っ赤に染まりました。

こうして義経は平家軍を一気に打ち崩し、平氏軍は屋島へと落ちていきました。

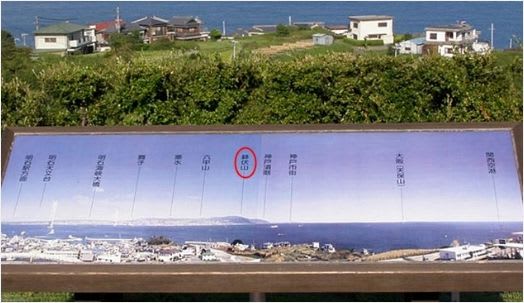

山陽電鉄「須磨浦公園駅」から鉢伏山山上へとロープウェイが通っています。

ロープウェイの窓から眺めると、山が海に迫り、深い谷が幾筋も切りこみ、

下には険しい崖道が見え隠れしています。義経隊が騎馬で駆け下りた崖です。

山陽電車須磨浦公園駅からロープウェイで鉢伏(はちぶせ)山上駅へ

義経は須磨浦の一ノ谷背後にある断崖から、大将軍忠度(清盛の末弟)が守る

西木戸口を急襲しました。(鉢伏山山頂より望む) 清盛の末弟)が守る

清盛の末弟)が守る西木戸口を急襲しました。(鉢伏山山頂より望む)

須磨浦公園の展望台から見た一ノ谷、戦の濱(浜)

馬に乗って義経が駆け下ったところです。

まっすぐ先が和田岬、その左手が福原です。

西方には、淡路島そして明石海峡大橋が遠望できます。

山頂の回転展望閣には軽食と喫茶があり、360°の景色が眺められます。

鉢伏山(260m)は、鉄拐山(236m)に隣接し、

山頂付近には須磨浦山上遊園があります。

鉢伏山上駅から旗振山・鉢伏山・鉄拐山へ

鉢伏山の北東にあるのが鉄拐山で、この一帯の山脈をすべて

後山(背山とも)とよぶのは、一ノ谷の背後にあるためと思われます。

旗振山は江戸時代の呼び名です。

山上から一ノ谷町へ下りるハイキング道が整備されています。

鉢伏山・鉄拐山から一ノ谷町へ下りる途中に望む神戸市街。

(この山麓あたりが、義経が駆け下った搦手の西木戸口推定地)

鉢伏山の麓、一ノ谷城郭があった一ノ谷町2丁目付近

北淡路島の江崎公園より鉢伏山を望む。

一ノ谷の背後があまりに急峻なことから、義経の逆落しを疑問視する意見もありますが、

『源義経』の著者近藤好和氏は、スペインのミリタリースクールの断崖絶壁を降りる

騎馬訓練の写真から、騎馬で断崖を降りることは可能であると指摘し、さらに、

「佐原義連(よしつら)の本拠地横須賀市やその周辺は、平地が少なく山(急斜面地)がちの

地形であることから、義連の言葉は、横須賀市に50年近く暮らしている筆者には、

実感として納得できる。」とも述べておられます。『平家物語』が「鵯越」を「一ノ谷の背後」と記述しているため、

鵯越と一ノ谷はかなりの 距離があるのに、鵯越が一ノ谷の

背後の断崖のようになってしまい、古くから

「義経が逆落しをした鵯越の位置はどこか」について

度々論争が繰り返されてきました。一つは、兵庫区と長田区北部の境、今も地名が残る鵯越付近の鵯越説と

もう一つの説は、一ノ谷の背後、鉄拐山・鉢伏山付近からの一ノ谷説です。

一つ目の説、鵯越道からその麓へ南下する道は、山手のきつい下り坂ですが、

『平家物語』がいうような断崖を馬で駆け降りるなどというようなものでなく、

通常の攻撃で山ノ手陣を突破できたと考えられることや

鉢伏山の南東麓に一ノ谷が存在していることなどを根拠にして

義経の逆落としは、鉄拐山・鉢伏山付近の断崖から騎馬で駆け下り

平氏の一ノ谷城郭への攻撃だったと推定され、

馬の頭が下になるので逆落としと呼ばれています。

この日の合戦は、東は生田の森(大手)から西は一ノ谷(搦手)まで

東西10㎞ほどの広い地域が主戦場となりましたが、

平氏軍の虚をついて少人数で戦果を挙げた搦手義経の奇襲攻撃が

印象深かったことやこれを突破口に平氏軍が総崩れになったことから、

一ノ谷合戦と呼ぶようになりました。

鵯越から一ノ谷へ義経進軍(藍那の辻・相談が辻・義経馬つなぎの松跡・蛙岩)

一の谷合戦逆落としの立役者佐原義連の本拠地

佐原十郎義連 の墓 (満願寺)

神戸の氷室神社(能登守教経の山手の陣)

一ノ谷合戦と鵯越の逆落とし(相談が辻・義経馬つなぎの松・鵯越の碑)

義経が駆け下った一ノ谷城郭

一ノ谷・戦の濱の碑・安徳天皇内裏跡伝説地(一ノ谷合戦平氏惨敗の一因)『アクセス』

「鉢伏山山頂駅」山陽電鉄「須磨浦公園駅」からロープウェイ約3分

『参考資料』

新潮日本古典集成「平家物語」(下)新潮社 「平家物語」(下)角川ソフィア文庫

近藤好和「源義経」ミネルヴァ書房 元木泰雄「源義経」吉川弘文館

上杉和彦「源平の争乱」吉川弘文館 「歴史人」KKベストセラーズ

安田元久「源義経」新人物往来社 「兵庫県の地名」平凡社

歴史資料ネットワーク「地域社会からみた源平争乱」岩田書院

前川佳代「源義経と壇ノ浦」吉川弘文館

観音様の裏には、南無阿弥陀仏

そして、みて下さいこの絶景。 ヤバすぎでしょ☆☆☆☆☆

山頂カフェしながら、まったり景色を堪能。

ズムスタ、宮島、安芸富士、どれがどれかわかった貴方はレベル1。

こちらは呉方面。 絵下山、似島が見えます。

こちらは、安佐南区方面。 経済大学がどれかわかった貴方はレベル2です。笑

観音様の向こうに見えるのは、安佐南区八木です。 災害跡が見えます。

こちらは、写真中央に白木山が見えます。

そして、背後には高尾山と、その奥には呉娑々宇山。

本当はぐるり縦走したいのですが、今日は時間ないので行きません。

駆け足で下山ります。

最近、あまりポールを使ってなかったのですが今日は使用。

やっぱり、あると楽ですね~。

足の負担は半減され、上半身をしっかり使えるのでとてもバランスがいい!!!

改めて、ポールの素晴らしさを身をもって実感したのでした。

LEAVE class="contents">